相模湾でのカツオキャスティングの魅力、攻略法を、エキスパートの池上日明(イケガミ アキラ)さんが解説。

水面を割るバイトと強烈な引き、相模湾ならではのアクセスの良さや食の楽しみ、乗合・仕立船での楽しみ方、キハダマグロも視野に入れたタックル選びやルアーアクション、ファイトのコツまで、すべてを網羅してお届けします!

池上日明さんが語る、カツオキャスティングの魅力

カツオキャスティングの魅力はズバリ、どこにありますか?

池上日明

池上日明カツオキャスティングの魅力は、なんといってもスキッピングや表層でバーンッと出る、豪快なバイトシーンだと思います。

また、釣れる時はすごく釣れるんですが、釣れない時はまったく釣れないという釣果に差が出るところも面白いですね。毎回釣れてしまうと飽きてしまいますからね。

そして、なんと言っても引きの強さでしょう。

同じ重さの魚で比較した場合、カツオはトップクラスに引く魚ではないでしょうか。

まさに「海のスプリンター」といった感じです。

たとえば、10kgのマグロとカツオを比べると、私は10kgのカツオの方が引くと感じています。10kgのカツオはなかなか釣れないですけどね。

カツオキャスティングはオフショアキャスティングの中ではライトタックル、ミドルタックルで狙う魚になると思いますが、そうしたカテゴリーの中では最高峰に引きますし、食べても美味しい。

カツオキャスティングの魅力は数多いですね。

相模湾カツオキャスティングの面白さ、魅力

カツオキャスティングの舞台としての相模湾の魅力は?

カツオキャスティングを楽しむフィールドとして相模湾の良いところは、まず港からポイントが近いことですね。

カツオの群れが岸近くに入ってくれば、港を出て20分から30分くらいでカツオが釣れてしまう。

アクセスも良いですし、船宿さんも多いので自分が行きやすい船に乗れる。

こういった点が相模湾の魅力だと思います。

秋口まではキャスティングで十分に狙えますし、以降の戻りガツオやゲストで釣れるハガツオもとても美味しい。

そういった食の魅力も相模湾ならではですね。

相模湾に入ってくるカツオは、大きくて7kg、8kg、中には10kg近くになる個体もいます。

アベレージサイズは2kg前後が多いと思いますが、大型も期待できるのは魅力ですよね。

相模湾カツオキャスティングは乗合でも仕立でも楽しめる

相模湾では乗合でも仕立でもカツオキャスティングが楽しめますか?

どちらでも楽しめます。

仕立では仲間内で自由に楽しめるところが一番の魅力でしょう。

カツオキャスティングにこだわるのはもちろん、シイラやキハダマグロ(以下、キハダ)と両狙いすることも可能ですし、ジギングをやってもいい。

基本的には自由に楽しめます。

長井各港は仕立出船が多いなど、出港地によって特色があるのも特徴だ。

乗合船の魅力は、なんといってもひとりでも気軽に行けることだと思います。

相模湾では8月1日からコマセ釣りが解禁になります。

そうなると、ルアーアングラーがコマセ釣りの乗合船のミヨシでカツオを楽しむ形がスタンダードになると思います。

多くても5~6人くらいしか乗れませんけどね。ルアーオンリーのカツオキャスティングの乗合船はまだ少ないのが現状です。

近くに群れがいればアンダーキャストでキャスティング、反応が沈んでいればジギングやエビングで狙うというのが、相模湾でのスタンダードなカツオ乗合船の利用法だと思います。

コマセを撒いている船なので、群れが止まりやすいという利点もあります。キャスティングにこだわりがなければ良い選択肢だと思います。

私も何度か乗り合い船に乗ったことがありますが、とても楽しいと思いますよ。

楽しみ方は人それぞれなので、自分に合ったスタイルで楽しむのが一番ですね。

相模湾でカツオを釣るためには必ずしもチャーターでキャスティングというわけではありません。

今回のテーマはキャスティングですが、場合によってはコマセ船に乗ってジギングやエビングで狙うのもアリだと思いますよ。

乗合船、仕立船のどちらであっても相模湾の船宿さんの多くは、キャスティングレールが最初から設置されている船が多いのも特徴。

ルアーフィッシングに対応した作りになっているので釣りがしやすいというのも、相模湾でカツオを狙う上での大きな魅力だと思いますね。

キハダマグロのヒットも考慮したカツオキャスティング用タックル

相模湾カツオキャスティングタックルを用意するときの注意点はありますか?

自分が楽しむ場合、カツオ狙いで行った場合でも、キハダが出れば狙ってみたい、近くにいればやってみようかな、といつも考えています。

正直、このような回遊魚の釣りでは魚は選べません。

カツオの群れの中で20kg、30kgのキハダがスキッピングで食ってくることもありますし、逆にキハダを狙っていてカツオが釣れることもあります。

だからカツオ用タックルを使っていても10kgちょっとのキメジや、20kg未満のキハダが掛かっても大丈夫なように、ある程度強めのタックルセッティングを基本にするようにはしています。

カツオメインで釣りをする場合でも、マグロ用タックルを1本持っていくと安心だと思います。

同じベイトを追って、突然隣でキハダが釣れ出すなんてこともありますから、そんな時はやはりアングラーとしては投げたいですからね。

池上さんが基本としている相模湾カツオキャスティング用タックルセッティング、まずはロッドとリールについて教えてください。

今回は3セット用意しましたが、そのうち2セットはカツオやシイラ用のミドルクラスで、少し強めのロッドが基本になります。

2セットとも同じロッドを使っています。残りの1セットはキハダ用です。

カツオ用のメインのリールは6000番が間違いないでしょう。

明らかに2kgくらいのカツオしかいない、という状況であれば4000番でも良いかもしれませんが、6000番を持っていればどんな状況にも対応できます。

キハダ用には14000番をセットしています。

メインラインにはアバニ キャスティング マックスパワーPE X8、ショックリーダーにはアバニ ショックリーダーSMPナイロンを使用

メインラインのPEはいかがですか?

相模湾のカツオキャスティングではPEは2号がおすすめです。

2号が飛距離と強度のバランスが一番いいですね。

3号だとどうしても飛距離が落ちてしまいますし、逆に1号や1.5号だと、魚が船際で暴れた時に不安な部分があるので、2号がベストだと思います。

具体的にはアバニ キャスティングPE マックスパワーX8を使用しています。

強度的には十分で安定感がありますし、長年使っていることもあってとても信頼しているPEラインです。

PEの組み数については8本組みがおすすめですね。

4本組みに比べてしなやかで、キャスト時のラインの出方がまったく違います。快適ですし、キャストの飛距離も伸びます。

アバニ キャスティングPE マックスパワーX8は視認性の高いホワイトカラーが特徴です。これが凄く良いんですよね。

コバルトブルーの海を背景にしても見やすいので、トリヤマに投げ込む際にラインのメンディングがしやすく、トリの被害を抑えることにも繋がります。

25mごとのマーキングも飛距離の把握が簡単で、とても助かりますね。

6000番には300m、4000番には200m巻いています。

300m巻いていれば、不意に掛かった20kg前後のキハダであっても、PE2号でなんとかやり取りできます。

もちろん、大型を狙うのであれば4号、5号、6号といった太いラインの方がしっかりファイトできます。

でも、カツオキャスティングであってもキハダが掛かってしまったら、時間を掛けてでも獲りたいですよね。

そういった意味で、ラインはPE2号でも300m巻けるものを選んでいます。

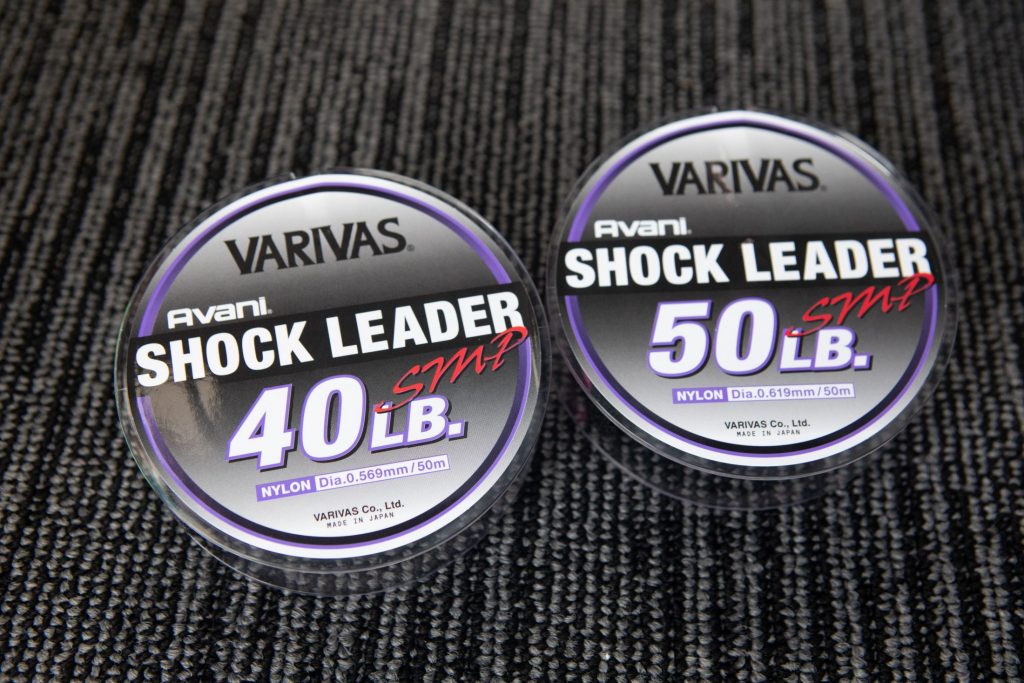

ショックリーダーについて教えてください。

ショックリーダーはナイロン製。40lbと50lbを用意しています。

フロロカーボン製を使う方もいますが、キャスティングでは圧倒的にガイド絡みなどのトラブルが多くなるので、私はナイロン一択だと考えています。

長すぎないショートリーダーがおすすめです。

魚に飲まれてラインが歯に当たってしまったり、ランディング寸前に船体に擦れてしまったりすることはよくあります。

カツオはとても暴れる魚。

ランディング寸前が一番暴れます。そういった際に、しなやかさと伸びを持ちつつ、ある程度の擦れに対応してくれるものが理想的です。

質の良いコーティングが施されていればなおよし、です。

上記のような条件を満たすショックリーダーとして、私はアバニ ショックリーダーSMPナイロンを使用しています。

アバニ ショックリーダーSMPナイロンのように、ほどよく伸びるショックリーダーは、キャスティングの際にタイミングを合わせやすいという利点もあります。

魚の引きに対してのショック吸収性は、カツオキャスティングくらいでは感じにくいかもしれません。

最近のリールはドラグ性能が非常に高いので、ドラグである程度カバーできてしまうからです。

ただ、伸びないPEラインに対して、ある程度伸びるショックリーダーを使うことで、キャストが安定しやすくなるのは確かだと思いますよ。

ただ、夏場のように気温が高い時期は良いのですが、気温が低い地域で釣りをする場合、ドラグがいきなりベストなコンディションでラインを出してくれない時があります。

そういった時でも、伸びのあるショックリーダーを組んでいれば、比較的使いやすくトラブル知らず。非常に有効だと思います。

池上さんはルアーとの接続にスナップを使われていますね。

カツオキャスティングでのルアーの接続には、「鉄腕スナップ」や「デュオロックスナップ」の2番~3番を使っています。

これらのスナップは硬い素材で軸が太いので、ルアーのアクション中や魚が掛かった際に開いてしまう、といったことがこれまで一度もありません。

一般的なシーバス用のスナップだと開いてしまうことがありますので要注意です。

開いたスナップで次のキャスト時にルアーが飛んでいってしまう、という失敗はよくあるのですが、これまでの経験上、信頼できるメーカーの製品であればそのようなトラブルは起きていません。

ルアーチェンジの快適さも踏まえ、カツオくらいまでであればスナップを使用しています。

ショックリーダーとスナップの結節は「ハングマンズノット」と呼ばれる方法でやっています。

カツオ狙いであればハングマンズノットで十分な強度が得られると思いますよ。

ルアーはシンキングペンシルを中心に使い分けていく

ルアーは各種用意して使い分けますが、基本になるのはシンキングペンシルです。

カツオがマイクロベイトを捕食していると分かっている場合、メインで使うのはジャクソンの「クリアS」30gです。

イカやイワシを捕食している群れが同じエリア内でコロコロ変わったりするので、もし魚が出ていても反応が悪く、食べているベイトが大きいと感じたら、同じくジャクソンの「アスリート12SS」やブルーブルーの「バシュート105」といった、ブルブルと動くタイプのルアーを使います。

沈めてから一気に水面まで上げてスキッピングさせるパターンもあります。

これは魚の目線からルアーを外し、水面に追い込まれたタイミングでスイッチを入れるイメージです。

渋い時など、この方法で何とか1本、2本をひねり出して釣ることもあります。

そうした場合に備えて、ブルーブルーの「フォルテンTG」40gを2つほど用意しています。この釣り方ではブルブルと動くタイプが良いですね。

アプローチについてのアドバイス

トリヤマやナブラに対するアプローチについてアドバイスをお願いします。

アプローチは非常に重要です。

闇雲に投げても釣れません。やはり、群れの進行方向を意識することが大切です。

トリがどちらに向かって飛んでいるのか、群れがどちらに向かって進んでいるのかを確認し、群れの中心や後ろではなく、先頭の方を狙うよう心掛けてください。

群れの先頭には、ベイトを追い回しているやる気のある個体がいます。

群れが通り過ぎた後に投げ込むような「バックキャスト」はしないようにして、これから来るであろうタイミングや、目の前で群れが騒いでいるところにルアーを通すように意識しましょう。

進行方向は? そのときどきの状況によってベストな答えは異なってくる。

目で見て判断するのはもちろんですが、船長さんから魚探の反応の指示が出ることもあります。

何もなかったところで急に魚が飛び出すこともありますから、船長さんと息を合わせながら釣りをするのもカツオキャスティングの醍醐味の一つです。

ルアーを通す場所ひとつで釣果が大きく変わることも普通にありますよ。

池上流ルアーアクションについて

ルアーアクションについて教えてください。

トリヤマや魚探の反応を見て、船長さんがボートポジションを取ってくれると思います。

カツオキャスティングのルアーアクションのパターンとしては、「スキッピング」と「沈めて巻き上げる」、主にこの2択になります。

スキッピングは、高速でリーリングし、水面を石が跳ねるようなイメージでルアーをチョンチョンと引いてくるパターンです。

沈めて巻き上げるのは、ジグを使った釣り方になりますね。

キハダ狙いのゲストでカツオが釣れる時は誘い出しが多いですね。

ポッパーやペンシルベイトを使って誘い出すように動かしていると、水面を割ってバイトしてくることがあります。

ただ、相模湾で誘い出しでカツオを釣るのはあまりメジャーではないので、基本的には「スキッピング」か「沈めて巻き上げる」、この2択と考えて良いでしょう。

シラスを追っている群れなどは、同じ場所でパチャパチャと長い時間捕食活動をすることがあります。

そこを狙ってルアーを通すのですが、なかなか食ってこないことも多い状況です。

その場合は、沈めて巻き上げて魚のスイッチを入れたり、フックにティンセルなどを付けてアピールしたりと、様々な工夫を凝らすことが必要になります。

本当に「これはどうかな」というイメージで試行錯誤する釣りになりますね。

水面下をギラギラと腹を見せて泳ぐ群れに出会うこともよくあります。

個人的な必釣パターンとしては、「一瞬のジャーク」というものがあります。

以前、カツオの群れが入ってきた時に様々なルアーを試したことがあるのですが、スキッピングだと一瞬反応するものの、まったく追ってこないという状況がありました。

シーバス用のミノーやバイブレーションを投げてもまったく見向きもしません。

しかし、完全に魚の目線を外すようにして、フォールさせた状態から一気に水面までジャークしてルアーを上げてくると、水面から出るまでのわずかな時間、距離で魚にスイッチが入り、猛烈に追ってくるんです。

最後にスキッピングに入ると見切ってしまう、という感じだったので水面に出るまでの勝負です。

光量、潮の流れなど、状況によって反応は変わると思いますが、これは実際に私が経験したことなので、例えば50m、100m近く投げた先でこのイメージを持ってアクションさせるのも有効だと思いますね。

フッキングからランディングに至るまでの流れ

フッキングからランディングに至るまでの一連の動作についてアドバイスをお願いします。

フッキングはしっかり行った方が良いですね。

距離が離れているとフックが刺さりにくいので、魚が走ってドラグが効き、ラインが出されるまでは、巻きアワセやロッドをあおってフッキングすることで、しっかりフックアップさせましょう。

ドラグ設定は、3kgから4kgくらいと少し強めに設定するのが良いと思います。

ズルズル出るような設定だと、そもそもフックが刺さらないことがありますし、いつまでもカツオが上がってきません。

カツオは潮の流れに強く、非常に体力のある魚なので、ファイト中はとにかく早く水面に口を出させて、決着を早めに着けることが重要です。

一度水面に口を出せば、そこから潜って泳ぐのは苦手な魚なので、船際まで寄せたら、ロッドを立てるよりも、カツオに対して少しストレート気味にロッドを持っていくと良いでしょう。

外れたルアーが自分に飛んでくると危険なので、最後はロッドがあまり曲がらない角度でファイトすることをおすすめします。

その方が魚も早く寄ってきますよ。

ランディングですが、3kgくらいまでなら抜き上げても良いと思います。4kg、5kgくらいになるとネットでランディングするのが基本ですね。

あとは小さめでも釣果が寂しい場合はネットを使って大事にランディングすることが多いですね。

抜き上げる際は、ルアーがロッドティップに付くかつかないかくらいの長さまで巻き取ってから抜き上げるようにしてください。

長いラインで抜き上げようとすると、ロッドが曲がりすぎて船縁を越えられず、中途半端な状態で外れてしまったり、その外れたルアーが自分ではなく仲間に当たってしまう、という危険なケースがよくあります。

興奮しているアングラーに多いのですが、手前まで寄せ、まだロッドと同じくらいの長さのラインが残っているのに抜き上げようとするのは本当に危険です。

抜き上げるなら、ルアーがロッドティップに付くくらいまで巻き取りましょう。

あとは、ショックリーダーを持って手で抜き上げる方法もあります。その際、絶対にショックリーダーを手に巻き付けないでください。

手で握り込むようなイメージでショックリーダーを持つのが正しい方法です。

これは色々な人が言っていることですが、未だにやってしまう人がいるので注意してください。

興奮して安全を怠ってしまうと大変危険。十分に注意してください。

池上日明さんの相模湾カツオキャスティングタックル

池上日明さんの相模湾カツオ&キハダキャスティングタックル、3セットを紹介する。

カツオキャスティングタックルセット1

| タックル | 詳細 |

|---|---|

| ロッド | ジャクソン/ ジェスターJSS-705XMH+LC |

| リール | シマノ/ ステラSW4000XG |

| メインライン | 【バリバス】 アバニ キャスティングPE マックスパワーX8 2号 |

| リーダー | 【バリバス】 アバニ ショックリーダーSMPナイロン 40lb |

カツオキャスティングタックルセット2

| タックル | 詳細 |

|---|---|

| ロッド | ジャクソン/ ジェスターJSS-705XMH+LC |

| リール | シマノ/ ステラSW6000XG |

| メインライン | 【バリバス】 アバニ キャスティングPE マックスパワーX8 2号 |

| ショックリーダー | 【バリバス】 アバニ ショックリーダーSMPナイロン 50lb |

キハダキャスティングタックルセット

| タックル | 詳細 |

|---|---|

| ロッド | ジャクソン/ オフショアトライブ83H |

| リール | シマノ/ ステラSW14000XG |

| メインライン | 【バリバス】 アバニ キャスティングPE SMP X8 [スーパーマックスパワー] 6号 |

| ショックリーダー | 【バリバス】 アバニ ショックリーダーSMPナイロン 120lb |

取材協力

長井漆山港 かねい丸(TEL 046-874-4030)